杉並の風

このページは、杉並三田会会員の学び、気づき、体験を通した思い思いのエッセイ等を掲載するページです。

浜・西・永 界隈 ぶら散歩

河村洋介(S44法)

杉並区住人になって今年の12月で丸35年を迎えることとなりました。

1990年、デンマーク駐在を終えて帰国、バブル景気の終焉現象に、情報収集が追い付かず、土地高値の中での住まい探しと成りましたが、幸いに浜田山1丁目に好適地が見つかり自宅を建築することとなりました。

当初は、地域への融和の前に、如何に仕事の空白を埋めて日本流に順応するかを優先事項としました。更に帰国直後に転職、初めての地方勤務で広島・福岡に通算16年、2009年帰京するも川崎に在る会社の経営に携わり、自宅周辺での行動機会に恵まれずの状況でした。

仕事を修めた2019年に杉並住人として如何に地域密着型の生活環境を整えてゆくか、人との交流、美味しいお店探し、地域探索の3点に絞り活動開始。2019年に杉並三田会入会、同窓諸氏と出会い交際の輪が大きな広がりを見せて参りました。

英語・ゴルフ・獅子・麻雀・交流会・蕎麦打ち等の分科会に参加し新しい仲間と良き時の共有が出来るように成りましたが、食の行動範囲が中央線沿線の荻窪、阿佐ヶ谷周辺に集中、やはり歩いて行ける井の頭線沿線の浜田山、西永福、永福辺りに美味しいお店を探さねばとの思いが強く募って参りました。

食べログ情報を見ながら、街中ぶら散歩しながら周辺雰囲気、店つくり、メニュー等々を確認し、ちょい寄り昼夕実食。幸いにも、鮨屋、和処、焼き肉店、町中華、拉麺、ビストロ、イタリアン、フレンチ、居酒屋、バール等々食の多様性には事欠かない環境下、歩ける距離での外食を楽しんでいます。最近のお好みは、浜田山たんたん亭、西永福和処小松、永福マッシモッタヴィオ。

界隈ぶら散歩は、神田川(⇒むつみ橋 5分)と善福寺川(⇒白山前橋 15分)に挟まれ春夏秋冬を楽しめる理想的な立地を堪能しています。なお、2005年9月の善福寺川氾濫を契機に始まった激甚災害対策特別緊急事業(激特事業)は、地域の安全安心を担保することを旨とし、現在もなお継続中で調整池の整備、護岸工事が進められており安堵する処です。懸かる風景を眺めながら、既に両河川の源流地まで到達していますので、後は神田川と隅田川の合流地点、更にその先の河口まで到達する日に向け鍛錬中です。

住宅街に目を移すと、地域住人の世代交代の流れと街の変容を強く感じる処です。可成りの空き地が散見され、広い敷地を分割し、新しい若い人たちを導く戸建てや共同住宅の建築がスピード感をもって進行している現状です。兎にも角にも更地が出れば、柵が作られ不動産会社の売り物件看板が立ち、数週間或いは1~2か月後には建築着工と需給のバランスの取れた高速展開の様相です。完成未契約物件の案内が郵便受けに入りますが、一億、二億超の相場には驚きを禁じ得ません。

今は、只管住みよい街の実感に感謝する次第です。

新年のご挨拶

「杉並三田会活動で頭と身体を元気に」

代表世話人 桑島 文彦(S44工)

皆さま、明けましておめでとうございます。お元気に新年をお迎えになられたことと存じます。

昨年は5月に三田キャンパスで総会・懇親会を、そして11月に吉祥寺エクセル東急ホテルで忘年懇親会を楽しんでいただきました。また8月にはセシオン杉並にて美術展(52点出品)を開催、そして9月には医事講演会を実施し、多くの皆さんの協力のもと、年初に計画したイベントをすべて完了することができました。

さらに32まで増えた分科会も 世話人の皆さまの努力により活発に展開されています。

新入会員拡大のための入会促進活動も積極的に実施しています。

杉並三田会のもう一つの魅力、それは広報活動です。年に4回発行される会報誌と日々更新されるホームページ。それぞれの委員会メンバーの努力により高いレベルが維持されています。今年度はこの両輪に加え「メール連絡網」の確立と活用にチャレンジしています。今後このメール網を使って分科会活動を含め、三田会活動のさらなる活性化に役立てたいと考えています。

杉並三田会の会員には 私を始め75歳以上の後期高齢者が多く、認知症予防は大切です。適度な運動と楽しい食事、そして人との交流、さらに音楽や芸術活動も認知機能の低下を防ぐと言われています。

分科会活動を中心とした杉並三田会活動はこれら要件を満たし「頭と身体を元気にする」活動と言えます。積極的に活動に参加しましょう。

最後になりましたが、会員皆さま方のますますのご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

人生第4コーナー、夜明けのルーティンin善福寺公園

吉原照人(S47法)

ウォーキング歴約20年、きっかけは定年(60歳)を迎える数年前に体調を崩し、治療・リハビリ・気分転換を兼ねウォーキングを薦められたこと。手始めに近所を歩き回り自宅から近くの善福寺川沿い往復1万歩以上をノルマにしました。スタート時間を午前4時30分(夏冬問わず)、当時NHKのラジオ番組「ラジオ深夜便」を寝床で聴くのが習慣でしたので早朝スタートは“ノー・プロブレム”でした。

薄暗い(冬は真っ暗)なか、新聞配達のバイクの兄ちゃんとすれ違う位の人気の無い毎朝、“早朝ルーティン”を習慣にしております。

“継続は力なり”、お陰で“運動下手”な自分が脚力等の体力が増したのを自覚、その流れと暇にも任せて三田会のSMTCテニス分科会やハイキングの会にも顔を出し汗をかき、併せて山登りにも一時期ハマる。富士山を4回登るなど動き回るのが苦にならなくなり、冬は今でもゲレンデ・スキー復活して続けてます。若かったな~??

しかしコロナ禍を境に、また歳は争えず体力がそれなりに低下し、早朝ウォーキングのルーティンの質を変えることにしました。ここ数年は1万歩強に拘らず、歩数より足に負荷を掛ける事に意識を高め長い平坦な道よりショート・カットでも坂道を選ぶようにし、川沿いコースから善福寺公園周辺の“坂道アップ・ダウンウォーキング”に変更。コース行程を数えてみると10箇所の坂道(石段含め)を上り下りしております。

単調なウォーキングでも、四季折々の草花や野鳥の姿を愛でたりコース途中の工事現場の進捗具合を見て気晴らししたり、また何時も自宅前の掃き掃除をしてる方に声掛けしたり、ほぼ同じエリアですれ違う方に会釈したり、でも時々今日は姿が見えないな?とか、それなりに飽きる事無く足を運んでます。最近は更に、コース前半は“小倉百人一首”の第一首から声を出し“秋の田の、かりほの庵の苫をあらみ、わが衣では露にぬれつつ(天智天皇)”と始まり、第百首の“百敷や、ふるき軒端のしのぶにも、なお余りある、昔なりけり(順徳院)”までを一気に通して暗唱しながら歩いて脳トレも、後半は一転気分を変えて、アカペラで“my・way”や“思い出のサンフランシスコ”等持ち歌を歌いながら歩を進めてます。そう、カラオケ分科会メンバーでした。

コース途中の公園トイレで“ショウ・タイム休憩”、ついでにジャングル・ジム遊具を使っての軽いストレッチも欠かさず励行。

“ルーティン”のラストは、自宅近くに戻りお隣の井草八幡宮で“二礼二拍手一礼”をして、いつまでも元気にこのルーティンを続けられますようにと、願掛けしながら心に軽く継続の誓いを込めます。

ちょうど東の空に夜明けの明かり、清々しい気持ちで今日も一日好い日でありますように。

2017年4月 川場スキー場

2025年9月 井草八幡宮

阿 波 踊 り

船越良昭(S52商)

私の出身地、徳島の盆踊りは皆さんご存じの阿波踊りです。阿波踊りの発祥は諸説ありますが、有力な説の1つとして若き日の豊臣秀吉の片腕として活躍した蜂須賀小六の息子、蜂須賀家政が1587年に徳島城を築城した際に祝祭として城下の人々が躍ったのが始まりだと言われています。その後、庶民のストレス発散、交流の場として発展したようです。

徳島市の阿波踊りは8月12日から14日の3日間開催されます。大学時代は慶應義塾大学連として4年間踊りました。「連」というのは踊りのグループ・集団を意味します。大学2年の時、先輩から徳島県人会会長職を譲り受けました。その役割は阿波踊りの幹事でした。

新入生の勧誘、浴衣の手配、提灯・鳴り物(太鼓、鐘など)の修理・新調、踊り・鳴り物の練習・指導、女子大との調整など多岐にわたるものでした。携帯やパソコンのない時代でしたので連絡を取るのも今から思うと大変でした。

当時、慶應は共立女子大学と一緒に踊っていました。早稲田は日本女子大学、東京大学はお茶の水と聖心、一橋大学は津田塾という風に女子大と合同で連を形成していました。浴衣も慶應はペンのデザイン、早稲田は稲穂、東大は銀杏と特色がありました。高校時代は阿波踊りを見て進学校を検討した思い出もあります。

踊りの当日は、市内の演舞場近くに住む塾生の家の前に氷と飲み物を入れたポリバケツを置かせてもらい、スタート前の日本酒回し飲み、一踊りした後の一杯など気合を入れて踊りました。大学の連には三味線や笛などの楽器もなく打楽器のみのシンプルな演奏で下手くそな踊りでしたが、「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿保なら踊らにゃ損々」とばかりに楽しんでいました。歌は「笹山通れば笹ばかり、石山通れば石ばかり、猪豆喰うて、ホーイホイホイ、えらいやっちゃ、えらいやっちゃ」「ひょうたんばかりが浮き物か、私の心も浮いてきた、浮いて踊るは阿波踊り、一かけ二かけ三かけて四(し)かけた踊りは止められぬ、五かけ六かけ七かけて八(や)っぱり踊りは止められぬ」といった具合でした。

阿波踊りは学生時代の夏の思い出の1コマであり、最大の行事でした。

「舌学」のすすめ

糟谷 健司(S51経済)

「舌学」とは、江戸ソバリエ協会の認定資格である「江戸ソバリエ」を取得するのに必須な認定課目の一つです。

私は「江戸ソバリエ・ルシック(江戸ソバリエ資格の上級資格)」を取得していますが、江戸ソバリエの資格を取得するには、

耳学(蘊蓄/講義を受講)

手学(蕎麦打ち講座を受講)

舌学(実際に蕎麦店10店以上を食べ歩きして「舌学ノート」レポートを提出)

脳学(題目を選定してレポート提出)

で認定される必要があります。

「舌学」の概念は、江戸ソバリエ講座で「舌学ノート」の使用を提唱されている

ほしひかる江戸ソバリエ認定委員長が考案されたもので、正岡子規の「果物帖」を

読まれてそれが理科系の百科事典的なものではなく、時代背景等の濃い情報が

入っている理科系のエッセイ風な記録であることから「舌学ノート」を考案された

と同氏のエッセイで話されていますが、料理を味わうことについて時間的な背景を

ポイントとして加えたものを「舌学」の概念として考案されたと受取っています。

私が「蕎麦をやっている」と自己紹介すると、蕎麦打ちをやっていると捉えられる

方が多くいらっしゃいますが、耳学(蘊蓄)も舌学もなかなか奥が深いものです。

蕎麦でいいますと、蕎麦の実の産地や挽き方・挽いてからの日数(時間)、打ち方、

蕎麦粉の種類によって蕎麦のおいしさに違いが出てきます。同様に、そば汁(そばつ

ゆ)も蕎麦店が創業時から綿々と受け継いできた門外不出のレシピで作られた「かえ

し」を、受け継いできた出汁材料で煮出した出汁で割ったもので、蕎麦店それぞれに

個性があり、「蕎麦」+「そばつゆ」(品によっては天ぷら等の種物類を追加して)で

それぞれの店が提供する蕎麦をお客様にいかに美味しく食べてもらうように提供する

かという主張やコンセプトを感じるものです。

別の言い方をすると、食品素材(蕎麦)のそのものの美味さを副材(そばつゆ、 江戸ソバリエ認定講座/舌学ノート

種物類)によって引き上げるものと考え、それは和食の基本コンセプト(「四季の恵みを尊重し、

多様な食材の持ち味を「だし」などで引き出し、健康的でバランスの取れた食事を提供する「自然の尊重」)そのものと思います。それを、実際に感じるのが我々の持っている「舌」で、味覚の五感(甘味、酸味、塩味、苦味、うま味)をフルに活用して味を実感することです。

しかしながら、人間の五覚で「感じる割合は、 視覚83~87%、 聴覚7~11%、 触覚1.5~3%、 臭覚2~3.5%、 味覚1%」(「カガクなキッチン」より引用)で、味覚からおいしさを感じるのは一番低く、触覚・臭覚・味覚という直接料理を体感する感覚から得られるおいしさよりも、視覚からおいしさを一番感じているようです。料理の盛り付けそのものの見栄えが一番影響あるでしょうが、お皿や食器、テーブル等の調度品、内装、雰囲気も少なからず美味しさに影響があります。デザートの甘味の器が目を引くものであったり、某蕎麦店では手洗いの手水鉢が非常に凝ったものを目にしたりして、ふと心が和らいだこともありました。

江戸ソバリエの舌学レポート(蕎麦屋の食べ歩きレポート)でのチェック項目にも、器・蕎麦徳利等食器から店構えやサービスまで含まれています。また、お店のもてなし具合もおいしさを感じる大きな要素と私は思います。

数あるお店の中でも年月を経て変化をしていく店も多々あります。

日頃使われている飲食店検索サイトでも、情報がアップデートされておらず、半年前等の情報が改訂されずに記載されていることも多々あります。実際に当該店を訪問してみて、掲載情報との違いを感じたことも少なからずあるのではないでしょうか。時流の流れなのか、店のコンセプトを変えてしまって良いものを捨ててしまっているような店も散見されており、残念に思う事もしばしばあります。

その意味で、長年暖簾を守って店の良いコンセプトをブレ無く継承している老舗店というのは、本当にすごいものだと思います。

そのように言うと、有名な老舗店やきれいな店で食べる料理がおいしく感じるという事になってしまいますが、そうではありません。ガード下の小汚い店でも風情があっておいしい料理を提供する店はありますし、有名店でも期待にそぐわない店もあります。

実際に経験した話ですが、某有名蕎麦店に蕎麦を食べに行って「もり蕎麦」を注文し、提供された蕎麦を手繰ろうと箸で蕎麦を持ち上げたら、蕎麦が固まりになって持ち上がったことがありました。注文したもり蕎麦が出来てから提供されるまでに時間が掛かって蕎麦がくっついてしまったもので、その店への期待感とは大きく異なり残念な気持ちになったことがありました。

お店の先入観にとらわれずに、視覚を含めた自分の五覚を研ぎ澄まして、料理だけでなく店の醸し出す雰囲気を肌で感じて、食べることを楽しめるかどうか、そして、味もさることながら、雰囲気・提供されたサービスをも含めて、食を楽しめたか、

それが「舌学」の本髄ではないかと私は思っています。

老舗店・有名店でなくても、ガード下の小汚い店でも風情があっておいしい料理を提供する店はたくさんあると思います。

纏めると、美味しい料理を味わうということは、提供された料理を五覚で味わい、料理人の考えに触れること。それには、単に料理を味覚で味わうだけでなく、提供される雰囲気や提供される場の主張も感じ取って、楽しむことです。

お店の料理を楽しむことは、実際にお店に行って料理を食べて、自分の五覚をフルに働かせて、感じる取ることが唯一最善の方法ということと考えます。

そして、それを何某かの方法で記憶にとどめておくこと。これが私の理解する「舌学」であり、今回皆様にご披露する「舌学」のすすめです。

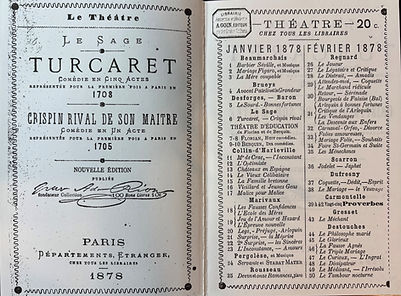

『チュルカレ』と徴税請負人制度

荒川 晶夫(R4 文)

ル・サージュが 18世紀の始めに書いたフランス演劇『チュルカレ』を読むと、様々な通貨単位が飛び交います。この演劇は主人チュルカレから、下僕のスカパンや下女リゼット、チュルカレの片思いの愛人男爵夫人、男爵夫人の愛人伊達男シュヴァリエといった面々がお金を巻き上げる物語です。終盤には田舎にいるはずのチュルカレ夫人がシュヴァリエの旧友である侯爵の愛人として登場するなど、破天荒な展開が待っている喜劇です。

そして、最終幕でスカパンが4万フラン持っている(巻き上げた)と言いますが、このようにお金が絡んだ演劇なのに、劇中で巻き上げたお金の計算が直ぐには合いません。

台詞を整理すると、出てくる通貨単位が実際に流通するものと帳簿上のものの2種類に別けられます。エキュ、ルイ及びフランが実際に流通する実体貨幣、リーブル、スウ及びドゥニエが帳簿上の計算貨幣、それに当時代用して流通していたスペイン金貨のピストルという具合です。実体通貨と計算通貨の換算率は、王様が任意に変更できたようです。そして、庶民の台詞には実体貨幣が、貴族らの台詞には計算貨幣がよく登場します。登場させる貨幣の単位だけで地位が表現できているようです。

当時の演劇で複数の通貨単位が登場する作品は、他にもモリエールの『病は気から』の薬代の計算風景や『スカパンの悪だくみ』でスカパンが主人の父ジェロンドにトルコ軍艦との架空交渉の話をする場面などがあり、それほど特異な情景ではなさそうです。

さてチュルカレは、租税を代わって徴求する徴税請負人です。

フランスではジャンヌ・ダルクが活躍した百年戦争の頃に、政府の経理を帳面付けをする担当と実際に租税を徴求したり、支払ったりする担当とを分割しました。パリにいた王家の支配が、全土には行き渡っていない群雄割拠の時代です。そこで、帳面付けをする担当はパリから派遣して、その土地の者にはその役を担うことを禁じることで中央集権を進めようとしました。そして、実際に税を徴求するのが徴税請負人で、政府の指示した金額を庶民から取り立てます。しかし、それ以上得た金銭は自らの懐に入れことができました。このため取り立てが厳しく、庶民の怨嗟の的になりました。結局、多くの徴税請負人は、革命の際に断頭台に消えていきました。

なお、『チュルカレ』でなかなか合わなかった4万フランの計算は、実は幕間で繰り広げられたやり取りが解決の鍵となります。

普通部と杉並と私と

吉井英生(H18特選塾員・H1東大教養)

「まなこをあげて あふぐ青空 希望は高し目路ははるけし 慶應義塾の 若き学生」 (作曲 堀内敬三 作詞 佐藤春夫)。「普通部の歌」の第一番の歌詞である。作曲は「若き血」で有名な堀内敬三、作詞は三田文学が生んだ天才詩人、佐藤春夫である。歌詞の第二番と第三番もご紹介したい。「豈春草の 夢に酔わんや ああ我等みな 志あり 慶應義塾の 若き学生」、「いざよく学び いざよく遊び 少年の日を ともに惜しまん 慶應義塾の 若き学生」。中学生にはやや難しい歌詞だが、軽快な曲想と、歯切れの良い歌詞により、今でも大変に好きな歌である。慶應義塾普通部は、 名前に「普通部」という名前を頂く日本唯一の中学校である。

普通部という名称は、1890年に、慶應義塾に大学部を設置する際に、従来の課程を「普通部」と命名したことに由来している。戦後の学制改革で普通部は新制中学校となり、明治の時代から続くこの伝統ある名前が現代に引き継がれた。私がいた頃の普通部は、一学年約250名在籍、うち、外部からの募集が144名(と記憶している)、100名程度が幼稚舎から進学してきた。クラスは、AからEまで5クラスで、クラスのうち半数強が外部受験組、半数弱が幼稚舎からの進学組だった。

まず、私のように中学受験で入った外部生は、幼稚舎から来た子たちにびっくりする。彼らは、6年間、慶應の自由な雰囲気の中で育ったので、進学塾にギスギスと通って受験勉強で視野の狭まった外部生には理解不能なところがある。しかし、入学3ヶ月も経つと、次第に打ち解けて、皆がクラスの仲間となる。3年間クラス替えがないので、クラスの結束は固く、我が昭和56年卒E組は今でも年1回クラス会をやっている。まさに、「少年の日を ともに惜しまん」仲間となるわけである。

ある日、普通部の講堂で、普通部出身で国民的歌手の藤山一郎さん(本名 増永丈夫さん)の講話を聞いた。藤山さんは慶應から芸大に進学したが、慶應に対する思い入れは人一倍だった。藤山さんは幼稚舎からの進学だったが、家業が倒産し、ある時、普通部にとうとうお弁当を持って来られなくなったそうである。それを見かねたクラスメートは、陸軍か海軍の大将の息子さんだったと聞いた記憶があるが、「増永、俺の弁当を食べろ」と弁当箱を差し出したそうである。そうすると、他のクラスメートが、藤山さんに自分のお弁当を分けだして、藤山さんは家計の苦しい時に、ひもじい思いをしなくてすんだのである。藤山さんは、その友情を糧に国民的な歌手となり、慶應には終生、感謝した。まさに、「ああ我等みな 志あり」である。なお、同じく芸大に進学した画家の岡本太郎さんは藤山さんの普通部のクラスメートであった。

私が、普通部に通う時に、「まなこをあげて仰いだ」青空は、杉並の空である。また、今まで、「希望は高く、目路はるけく生きてきた」故郷は杉並である。年齢を重ね、そんな杉並に、もっと関わりを持ちたいと考えたことも、杉並三田会に入会した動機の一つである。そして、私と杉並を繋いだのは、我が母校・慶應義塾であることに、ご縁を感じ、そのご縁にとても感謝したい。

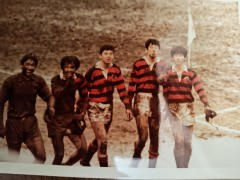

慶應普通部ラグビー部の

試合後の一コマ(右端が私)

関東中学生大会にて

場所は秩父宮ラクビー場

(なお、藤山一郎さんは慶応普通部

ラグビー部の先輩でもある)

慶大ラグビー部

日吉合宿所にて

令和7年6月8日に行われた

普通部昭和56年卒E組クラス会

(真ん中の背の高い人は

伊藤公平塾長)

「急性アルコール中毒」になった事が有りますか

高橋 啓一 (S58 法)

昨年6月に40数年勤めたキリンビール㈱を定年退職し、丁度1年になります。このタイミングで杉並の風への投稿を依頼されましたのも何かのご縁かと思い、多々あるお酒に関するエピソードの中から最初の失敗談をお伝えしようと思います。

私が大学2年生の昭和55年頃は、皆さんも覚えていらっしゃると思いますが、慶早戦の前夜に、仲間で翌日の応援席の場所取りと称して、神宮球場を囲んで徹夜で騒ぐ時代でした。私は当時あるクラブの日吉代表をしており、その部員十数名と場所取り兼飲み会をしていました。そこへ早稲田大学のある団体が何故かお酒を持って“勝負”に来ました(そのような“殴り込み”をお互いしていましたね)。来れば受けて立つしかなく、日本酒の一升瓶の一気飲みをしたところ、暫くすると何も分からなくなり、急性アルコール中毒で倒れてしまいました。

仲間や後輩が、色々介抱をしてくれたようですが、全く意識が戻らず痙攣をおこし始め、「これは」と言う事で、救急車を呼ぼうとしましたが、巡回していた応援指導部が、「マスコミ等に学校名が出る事は慶応の恥だから」と、呼ばせてくれなかったそうです。皆が困っていたところ、“さすが慶応”で、たまたま通りかかったのか或いは毎年そのような輩がいるので巡視に来られていたのか、名も知らぬ先輩が自分の車で信濃町の慶応病院まで運んでくれました。

急性アルコール中毒の治療方法は、点滴で水分を補給し、アルコールの血中濃度を下げる事しかありません。私も、その通り点滴をされていましたが、苦しくて暴れるのでベッドに寝かせて貰えず、床に転がされて治療を受けていました。明け方意識が戻り先輩に連れられ帰宅しましたが、病院はその日は私のような学生が多く運ばれて来る事は想定内だったようで、「後日、健康保険証を持って来てね」と軽く言って送り出してくれました。また、早稲田の学生も多く運ばれていて、呉越同舟で倒れていたそうです。

回復してからも暫くは、TVでお酒の宣伝を見ただけで気持ちが悪くなり、当時のトラウマか日本酒は受け付けない体(気持ち?)になってしまいました。そのような経験をしながらキリンビール㈱を志望し、入社する事になった時、当時を知る仲間からは呆れられ、褒められもしました。(尚、私が潰れた何年か後には、急性アルコール中毒による学生の死者も出て、徹夜でのお祭り騒ぎは中止になってしまいました)

昨今、アルコール健康障害について色々言われ出しましたが、やはりお酒(特にビール)は良いものです。気持ちがほぐれ、同僚と「お疲れ様!」と乾杯するお酒、久し振りに会った友人と「どうしていた?」と酌み交わすお酒、(何が可笑しかったのか後になると思い出せませんが)仲間と大笑いしながら飲むお酒、落胆している友達を慰めるお酒、初めて会う人とのコミュニケーションの潤滑油としてのお酒等など、皆さんも覚えが有ると思います。

休肝日もなく、人間ドックの前でも「19時までは大丈夫」と勝手な理屈をつけて365日ビールを飲んでいますが(γ-GTPはちゃんと基準値内に入っています)、適正飲酒を心掛けて、これからも美味しいお酒を皆で飲みたいと強く思っています。

最後に、キリンビール㈱では、毎年全社員を対象に、AUDITと言うスクリーニングテストを行っています。これは「現在の飲酒習慣が適切か、健康への被害や日常生活への影響が出るほど問題があるのか」を認識させ改善に繋げる取り組みです。簡単なので、皆さんも是非ご自分の現在の状況をチェックしてみて下さい。

https://www.kirinholdings.com/jp/impact/alcohol/0_1/proper/audit/

近所の散歩から街道歩きへ

片桐寿幸(S57経済)

それは突然に訪れました。きっかけは10年程前の健康診断の結果からでした。血圧とコレステロールの値が若干高めだったため、医師との面談に臨みました。「何か定期的に運動をやられていますか?」、と医師。「これといって何もやっていません。」と私。長年の運動嫌い(運動音痴)のためそれまでは特に運動らしい運動は何もやっていませんでした(ロンドン駐在時もゴルフを全くやらず、周囲からはもったいない、と言われていました。)。

心配した妻から、「近所を散歩しましょう」と誘われ、善福寺公園や井の頭公園、深大寺などへ週末散歩に出かけるようになりました。近くでありながら、歩くことで目に入る景色はずいぶんと変わり、今まで気づかなかった新しい発見が多々ありました。

その後は、高尾山を歩いたり、御朱印集めで坂東三十三観音や秩父三十四観音に行ったりしていましたが、何のきっかけだったかは記憶にないのですが、街道歩きをしよう、ということになったのです。

街道歩きの要領は、中山道の場合、例えば、初日は日本橋から板橋宿まで歩き帰宅、次回は板橋まで電車で行って、そこから大宮まで歩き帰宅、その次は大宮まで電車で行って、鴻巣まで歩く、といったやり方で六十九の宿場町を歩き、最後に京都三条大橋に到着する、というものです。はじめは日帰りで事足りるのですが、さすがに軽井沢に行くために碓氷峠を越えるとなると泊りの準備が必要となってきます(碓氷峠では熊とヒルの心配をしました。)。

街道歩きを効率的かつ低コストで行うためには、遠くに行くときほど宿泊日数をできるだけ長くするのがよいのですが、それもままならずせいぜい3泊4日で東京に戻ってきていました。

中山道の醍醐味は様々ありますが、一例をあげると、日本橋から25番目の望月宿(長野県佐久市)と26番目の芦田宿の間にある茂田井というところは、江戸時代の武家屋敷の街並みがわずかに残っていて、映画「たそがれ清兵衛」のロケも行われたとのことでした。タイムスリップしたような街並みには、「こんなところが日本に残っていたのか!」と言わずには言えないようなところでした。また、島崎藤村の「夜明け前」で有名な木曽路(33番目の贄川(にえかわ)宿(長野県塩尻市)から43番目の馬籠宿(岐阜県中津川市)までの間)には奈良井、妻籠といった古い宿場町そのものが残っており、宿泊もすることができます。

甲州街道を歩いた時は道すがら山梨の桃を頬張り、日光街道では夏の暑い中、杉並木の緑陰で涼を取るとともに森林浴効果でストレス軽減をはかるといったグルメと健康の旅でした。熊野古道を歩いた時は(中辺路から熊野本宮大社までを徒歩)、湯の峰温泉に宿泊し、どっぷり温泉につかって疲れを癒しました。

今は東海道を歩いていますが、やっと浜松まで来ています。途中寄り道もしていまして、例えば24番目の金谷宿(静岡県島田市)では、大井川鉄道に乗って奥大井湖上駅まで行ってきました。また、世界一長い木造橋である「蓬莱橋」(同)も歩いてきました(全長897.4m、通行幅2.4m)。

歩くことにより初めて目に入るものも多く、新しい発見を楽しんでいます。東海道歩きが終了したら次は四国八十八か所巡りか、スペインのサンチャゴ・デ・コンポステーラ(Santiago de Compostela)の巡礼路に行くか、いろいろ考えて夢が広がっています。

見出し h6

見出し h6

見出し h6

慶応義塾出身プロ野球選手

津島 博 (S50 法)

2023年のWBCでは大谷翔平選手の投打にわたる活躍から通算三度目の優勝を達成し、日本国中が湧きました。一時期サッカーJリーグに押され気味だった野球の人気度が復活している気配も感じられます。

さて、杉並三田会のみならず全国の三田会会員の多くは在学中慶早戦(早慶戦)を神宮球場のスタンドから応援したことがあるのではないでしょうか。東京六大学野球、特に早慶戦は出場した選手にとっても、声援を送った塾生にとっても在学中の思い出の1ページになっていると思われます。

私は昔からテレビなどでのプロ野球中継も良く見ていますが、昭和50年代以降で言うと慶應OBで活躍が目覚しかったと思えるのは山下大輔と高橋由伸くらいで、正直なところ他の選手は余り強烈な印象が残っていません。アマチュア野球での実績を考えると、ちょっと淋しく思っています。

しかし、近年は塾出身のプロ野球選手が2010年江藤省三監督就任以降ぐっと増えて来ました。元プロ野球出身の江藤監督はそれまでより選手に厳しい練習を課し、試合で勝つことこそがエンジョイベースボールだと指導し、そしてチームも強くなって来ました。ここ15年間のうち慶應は9回リーグ優勝を果たしており、それに伴ってプロ野球選手の人数も徐々に増えて来ました。

大学別の現役選手ランキングで見ると、2025年春現在では明治大(25名)、亜細亜大(21名)東北福祉大(16名)に次ぐ4位15名(東洋大と同率4位)を輩出しています。

この度は神宮球場や甲子園球場で胸にKEIOのロゴが入ったグレーのユニフォームを着て活躍し、卒業後プロ野球に身を置いている選手を会員の皆さんに紹介したいと思い、資料を作成しました。ここにいる塾OBの選手たちがもっと活躍し、1億円プレーヤーが何人も出て来てほしいと願っています。各選手の顔写真や年棒情報なども付け加えてありますから、大いにご利用下さい。

海中散歩のお誘い

大泉裕敬 (S61 経)

3年前に還暦を迎えて暫くした頃、香港駐在時代の上司から「スキューバダイビングまだやってるの?石垣島行くけど一緒に行かない?」と久しぶりに連絡がありました。

私は1992年から1998年まで、香港に7年間駐在しており、その間にスキューバダイビングにどっぷりハマり、毎週末、仲間とダイビング船を仕立てて香港の海に潜っていました。

香港の海というと、ビクトリア湾の濁って何が沈んでいるかわからない暗い海を思い浮かべる方も多いかと思いますが、我々が潜っていた場所は、香港の街中から車で30分ほど北東にある中国大陸側の西貢港から船で30分から1時間程度沖に出た外海(東シナ海)に近い海で、サンゴ礁もありカラフルな魚も多い素敵な海でした。

週末の朝、20人程度が西貢港に集合して出航、午前中に1本潜って、昼食は無人島に上陸して皆でバーベキュー、午後はポイントを変えて1本~2本潜って戻ってきます。そして、その夜は仲間の家に集まって反省会という名の飲み会でした。

そんな私も日本に戻ってから結婚して子供を授かり、20年ほど全く潜っていませんでしたが、60の声を聞いて、また潜りたいな~と思っていたところでした。 冒頭の私を誘ってくれた元上司は当時70歳で、香港駐在時代は全く潜っておらず、60歳を過ぎてから子供に誘われて潜り始め、今では毎月1~2回、国内外に潜りに行くほど熱中しているようです。私も誘いに乗って、石垣島、宮古島、館山、昨年は南大東島に潜ってきました。今年は渡嘉敷島を予定しています。

スキューバダイビングの楽しみはさまざまあります。私はカラフルな魚たちを観察しながら一緒に泳ぐことも大好きで、マンタやジンベイザメなどの大型の水中生物たちも時々見ることができ、水中写真に夢中になったこともありますが、それ以上に気に入っているのは、ダイナミックな地形の中で味わう浮遊感です。感覚的には「米国のグランドキャニオンの空中をふわふわと漂っているような浮遊感」と言えるでしょうか。

今後も年に数回程度は沖縄方面の離島を中心に潜りに行きたいと思ってますので、ご興味のある方はご一緒にいかがでしょうか。

自己紹介の仕方

広瀬 正幸 (S47 経)

昨年末の杉並三田会忘年懇親会の出来事です。

会の冒頭、前に整列されて居る人達は役員の紹介かと思いきや、コーラスが始まりました。ハモリが決まっているのであれと思いましたらそのはず、コーラス部ヴィエントの部員の方々でした。

そのあと会場で部員の方とお話をする機会が有り、入部のお誘いを受け12月より入りました。合唱の経験は今迄全く有りません。

新しい集まりに参加しますと、先ず待ち受けて居ますのは自己紹介です。私は元々人の名前を覚えるのが苦手なのですが歳を取りますとそれに拍車が掛かります。そう言った方も多いのではないでしょうか。そこで受験勉強の時に良くやった記憶術、何かと結びつけると思い出し易くなります。

私は自己紹介でこう始めることが有ります。

「大都市なのに街中を流れる川に鮎が生息している所が有ります。扨、何処の都市でしょうか。そうです、仙台市です。その川の名前は。広瀬川です。私の名前は同じ広瀬と申します。」

そのあと追っかけで、さとう宗幸歌唱の青葉城恋歌の出だし、広瀬川流れる岸辺~思い出は帰らぬ~、と続けますとちょっとやり過ぎでしょうか。

大分前の自己紹介ですが、日露戦争の旅順港封鎖作戦で部下を探しに沈みゆく福井丸に戻った艦長広瀬中佐が戦死し、初の軍神となりました。広瀬の名前では有名でしたのでそれに肖り、孫です、本当でしょうか、などと言った時期も有りました。尚、私の祖父は職業軍人で日露戦争に係った背景が有ることも多少影響していましたが。

現在では広瀬中佐や歌手のさとう宗幸も大部分の人がご存じないでしょうから、新しいフレーズを考えねばなりませんね。 扨、あなたの場合は如何でしょうか。

「杉並の風」を満喫し、杉並区を終の住処にする

山岸 典博 (H6 総政)

私は、2008年2月から杉並区に住んでいる。 杉並区は、私に文化的な生活を存分に提供してくれる。これが、私にとっての「杉並の風」である。

昨年11月29日に大田黒公園でライトアップ期間に先立ち開催された写真撮影会に参加した。大田黒公園は、音楽評論家の大田黒元雄氏の屋敷跡地につくられた回遊式日本庭園である。檜の門、石畳、茶室、茶室の近くの水の流れ、そして大きな鯉が住まう池などを満喫できる。参加費用は、たったの500円であった。

また、昨年11月28日に杉並公会堂で日本フィル公開リハーサルが開催され参加した。指揮者のパヴェゥ・カプワ氏、ピアノ奏者のセドリック・ティベルギアン氏、そして日本フィル楽団員の音楽づくりを間近で満喫した。参加費用は、なんと無料であった。

これらは、初めての開催ではないから驚きだ。

更に、杉並区は自然豊かな街だ。善福寺川緑地の川に沿って伸びる散策路沿いの桜並木は格別だ。ここでは、春の桜は勿論のことだが、秋の紅葉、そして、冬のカモが水辺で羽を休める姿まで、四季折々の変化を楽しみながら散策ができる。

私が杉並区を知ったのは1990年頃のこと。その頃は、荻窪駅北口に隣接して「鳥もと」という居酒屋があった。確か、ビールケースをテーブルの足代わりにしていたと記憶している。現在は移転して、本店と2号店に分かれて営業している。北海道出身のオーナーは特徴的な方である。荻窪駅北口は随分と綺麗に様変わりしたものの、ところどころで昔ながらの趣を残していて面白い。

私は、2024年3月27日を最終出社日として会社勤めを辞めた。これまでの30年間、仕事ばかりの人生を過ごしてきた。土日に仕事をするのは常習的であり、夏季休暇でキャンプに行ってもビジネス書数冊を読み漁るような人生だった。無駄だったとは思わないが、無理をしてきたのかもしれない。気がつくと昨年9月に他界した父親が脳梗塞で倒れて言語を失った年齢に近づいていた。

私は、今、少し立ち止まって「杉並の風」を満喫しようとしている。

新年のご挨拶

分科会活動を楽しもう

代表世話人 桑島文彦(44工)

皆さま 明けましておめでとうございます。お元気に新年をお迎えになられたことと存じます。

昨年は6月に三田キャンパスで総会懇親会を開催そして12月に吉祥寺エクホテル東急で忘年懇親会を約150名の参加者を迎え楽しんでいただきました。

分科会活動も世話人の皆さんの努力により 活発に展開されました。休会中だった「知的好奇心の会」の再開 そして 新たに「麻雀を楽しむ会」「気ままに楽しく歌おう会」「ユニコン俳句の会」の分科会が発足しました。分科会活動を楽しみましょう。

また 新入会員拡大のための入会促進活動も積極的に実施し 昨年10月に杉並区在住の60代の塾員1200名に案内パンフレットを返信ハガキとともに送付しました。今後 返信ハガキをフォローし三田会そして分科会入会に繋げていきたいと考えています。

さて能登半島では 地震に続き豪雨災害があり 能登半島の人々は復興の意欲を無くすほどのダメージを受けました。

いずれ復興支援のツアーを企画したいと思ってます。その時は参加のほどよろしくお願いします。

ところで 現状 会報委員、ホームページ委員の世代交代が求められています。やってみよう手伝ってあげようと思われたら 直ちに連絡をお願います。

今後も皆さまが「塾員で良かった」と思える組織になるよう努力をしていきます。ご期待ください。

皆さまも近隣の塾員に声をかけてください。三田会ライフを一緒に楽しみましょう。

最後になりましたが 皆さまのご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。

杉並の風 バックナンバー

リストの一覧を参照する場合は下記をクリック

⇩

個別の記事を参照する場合は下記をクリック

⇩

グループ

以下のグループと投稿をご覧ください。